Broken Sound Machine : recherches graphiques

COMMANDITAIRE : Alek Tahora / Broken Sound Machine < broken-sound-machine.bandcamp.com >

PROJET : Je connais Alek depuis très longtemps, et nous avions déjà travaillé ensemble en 2016 sur le premier album de Papang ( < visible ici > ), dont Alek était le producteur. Dès 2020, il m’a proposé de travailler sur son projet de musique électronique, encore embryonnaire en termes de développement, mais déjà extrêmement abouti en termes de qualité de composition.

Une fois le travail engagé, fin 2021, la première étape a été de définir la direction créative : d’une part, un naming original - non déposé et disponible en termes d’imaginaire collectif - qui incarne le projet, d’autre part un chantier sur les références artistiques convoquées (littérature, peinture, cinéma, bande dessinée, styles musicaux), en particulier en termes d’esthétiques de genre.

Début 2022, le nom « Broken Sound Machine » une fois validé et déposé, la direction créative étant posée, j’ai procédé à des recherches graphiques exhaustives pour définir son territoire visuel, avec une constante : le nom de l’artiste (sous forme logotypique le plus souvent) et le nom du futur LP (The Art of Making Enemies). Ce travail heuristique, réalisé avec une liberté artisitique totale, a permis d’évaluer de nombreux territoires et, au final, d’y renoncer pour n’en garder qu’un - comme dit l’adage, « renoncer, c’est choisir ». Je me suis, par la suite, appuyé sur ce travail de pré-production pour rédiger une charte graphique complète ( < visible ici >).

Ce qui est présenté ci-dessous est l’émergence de ce travail avec Alek sur le temps long, pour créer une identité au plus près de sa vision musicale, de ses nombreuses références visuelles, et dans laquelle je pourrais exprimer pleinement ma grammaire artistique.

PROJET : Je connais Alek depuis très longtemps, et nous avions déjà travaillé ensemble en 2016 sur le premier album de Papang ( < visible ici > ), dont Alek était le producteur. Dès 2020, il m’a proposé de travailler sur son projet de musique électronique, encore embryonnaire en termes de développement, mais déjà extrêmement abouti en termes de qualité de composition.

Une fois le travail engagé, fin 2021, la première étape a été de définir la direction créative : d’une part, un naming original - non déposé et disponible en termes d’imaginaire collectif - qui incarne le projet, d’autre part un chantier sur les références artistiques convoquées (littérature, peinture, cinéma, bande dessinée, styles musicaux), en particulier en termes d’esthétiques de genre.

Début 2022, le nom « Broken Sound Machine » une fois validé et déposé, la direction créative étant posée, j’ai procédé à des recherches graphiques exhaustives pour définir son territoire visuel, avec une constante : le nom de l’artiste (sous forme logotypique le plus souvent) et le nom du futur LP (The Art of Making Enemies). Ce travail heuristique, réalisé avec une liberté artisitique totale, a permis d’évaluer de nombreux territoires et, au final, d’y renoncer pour n’en garder qu’un - comme dit l’adage, « renoncer, c’est choisir ». Je me suis, par la suite, appuyé sur ce travail de pré-production pour rédiger une charte graphique complète ( < visible ici >).

Ce qui est présenté ci-dessous est l’émergence de ce travail avec Alek sur le temps long, pour créer une identité au plus près de sa vision musicale, de ses nombreuses références visuelles, et dans laquelle je pourrais exprimer pleinement ma grammaire artistique.

Le premier territoire proposé est nourri de cyberpunk japonais de la fin des années 80 / début des années 90 : on pense bien sûr aux incontournables japanimes Akira de Katsuhiro Ōtomo (d’après le manga du même auteur) et Ghost in th Shell de Mamoru Oshii (d’après le manga de Masamune Shirow), mais aussi aux très expérimentaux Tetsuo (1989) et Tetsuo 2 (1989) de Shin’ya Tsukamoto, qui signent au cinéma l’accomplissement du cyberpunk japonais dans le « body horror ».

Les textures évoquent le téléviseur à tube cathodique, le jeu d’arcade (lignes de balayages) ou encore les néons tokyoïtes (clignotements).

Les textures évoquent le téléviseur à tube cathodique, le jeu d’arcade (lignes de balayages) ou encore les néons tokyoïtes (clignotements).

La typo à la Bruce Lee, le dégradé et les lignes de balayage style retro-gaming : ça fleure bon le jeu de baston de notre enfance !

Couleurs pop, néons épileptiques, glitchs entêtants : le cyberpunk sera psyché ou ne sera pas !

Le deuxième territoire proposé est aussi cyberpunk, mais penche plutôt vers le cyberpunk hollywwodien des années 80 : Escape from New York (1981) de John Carpenter, Blade Runner (1982) de Ridley Scott, The Terminator (1984) de James Cameron, The Running Man (1987) de Paul Michael Glaser, Robocop (1987) de Paul Verhoeven, ou encore - et même si l’action se déroule sur Mars - Total Recall (1990) de Paul Verhoeven. Des films d’anticipation souvent nocturnes, toujours glauques.

Pour cette piste, j’ai travaillé un logotype avec une orientation SF, comme dans les films pré-cités, plus compact et plus élémentaire. Le logo peut évoquer un carré en plusieurs morceaux - un amplificateur fissuré ? une boîte à son cassée ? une « broken sound machine » ? - ou, selon les variations, un circuit électronique, un processeur ou autre circuit intégré.

Pour cette piste, j’ai travaillé un logotype avec une orientation SF, comme dans les films pré-cités, plus compact et plus élémentaire. Le logo peut évoquer un carré en plusieurs morceaux - un amplificateur fissuré ? une boîte à son cassée ? une « broken sound machine » ? - ou, selon les variations, un circuit électronique, un processeur ou autre circuit intégré.

Cette forme à l’apparente simplicité rétro-futuriste se révèle redoutablement complexe : elle peut être enrichie à l’infinie ou presque.

En version animée, de fait, les variations possibles sont nombreuses.

Le troisième territoire visuel dessine une esthétique rock & west coast. On y retrouve la référence à trois genres qui se sont développés aux États-Unis et spécifiquement en Californie dans les années 80 : le metal, le hard rock à tendance glam, le punk / hardcore.

Le traitement du logotype et sa mise en contexte modifient radicalement sa perception en termes d’esthétique de genres :

le chromé typique du metal (en haut), les zébrures du hard rock à tendance glam (à gauche), le punk / hardcore avec un collage DIY de type fanzine qui délivre un message politique (à droite).

le chromé typique du metal (en haut), les zébrures du hard rock à tendance glam (à gauche), le punk / hardcore avec un collage DIY de type fanzine qui délivre un message politique (à droite).

J’ai aussi voulu aller un peu plus loin et expérimenter jusqu’au pastiche. Il ne s’agit pas d’un territoire visuel en tant que tel, mais davantage de pousser les curseurs au maximum dans le jeu avec les références et une forme de kitsch.

Logotype chromé années 60 style Chevrolet + sunset sur Venice ou Miami Beach / Logotype mystérieux à la Stranger Things, série pastichant elle-aussi les années 80

Logotype chromé metal, entre naziploitation et Moyen-Âge kitsch à la Manowar

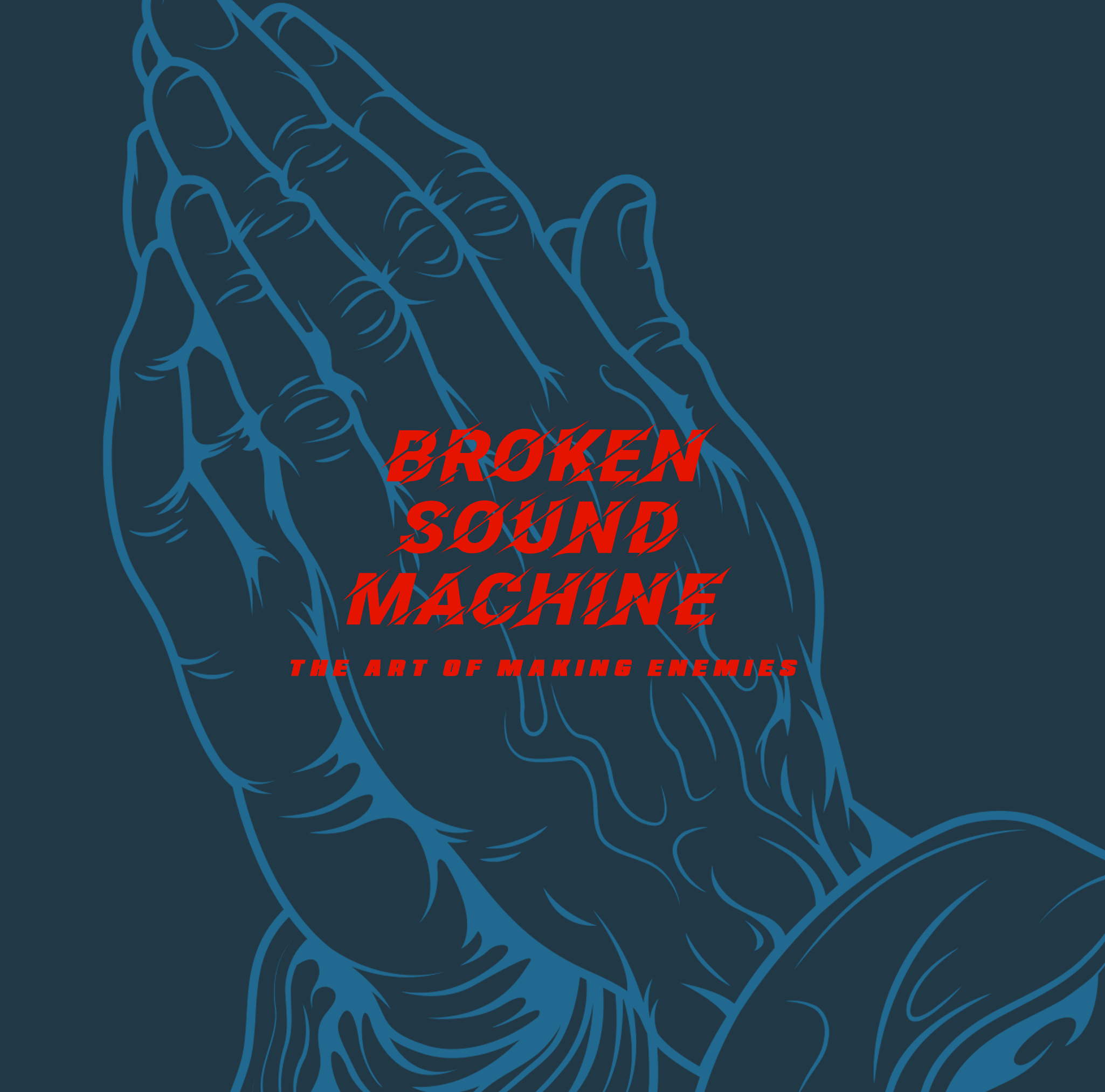

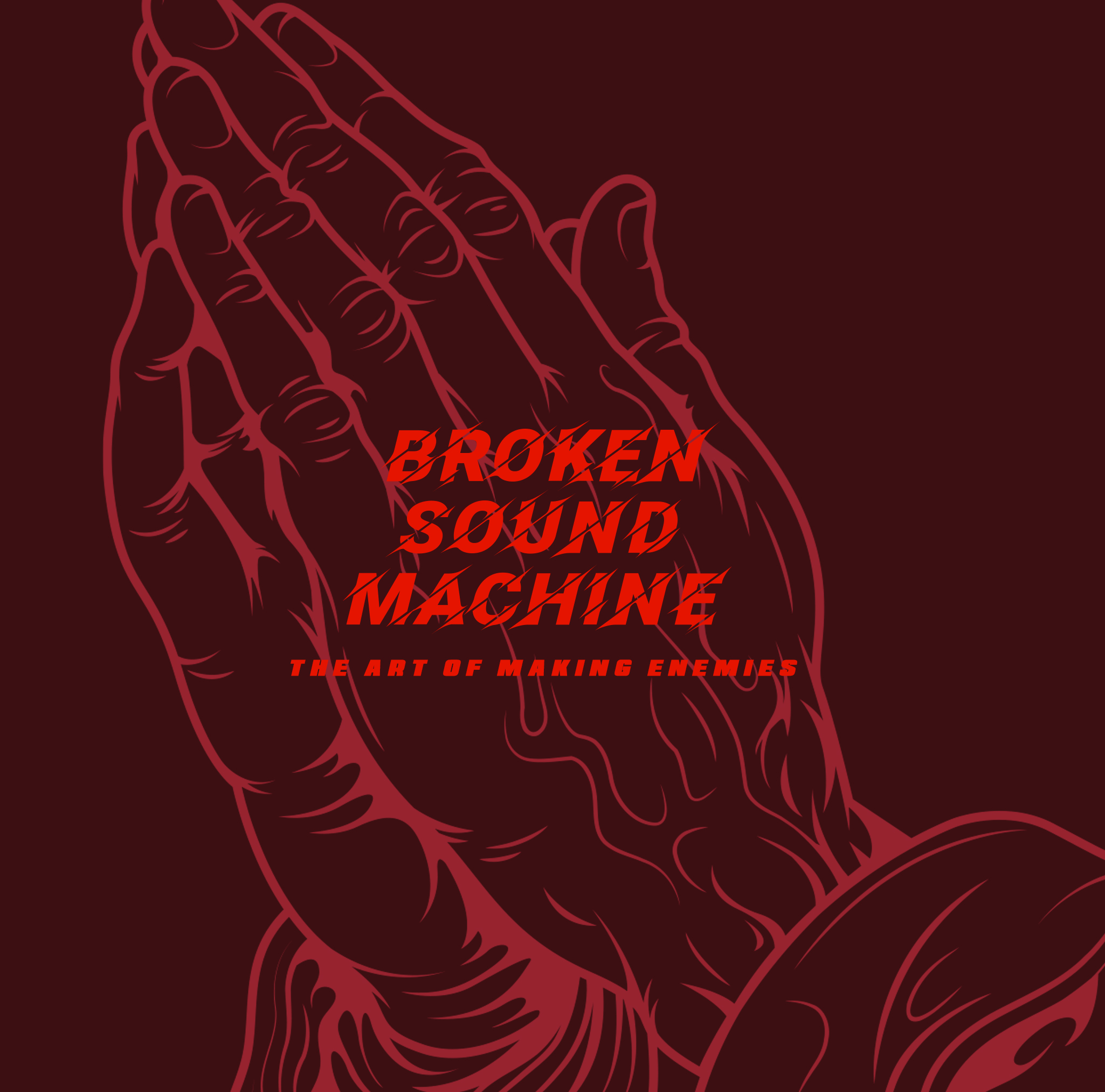

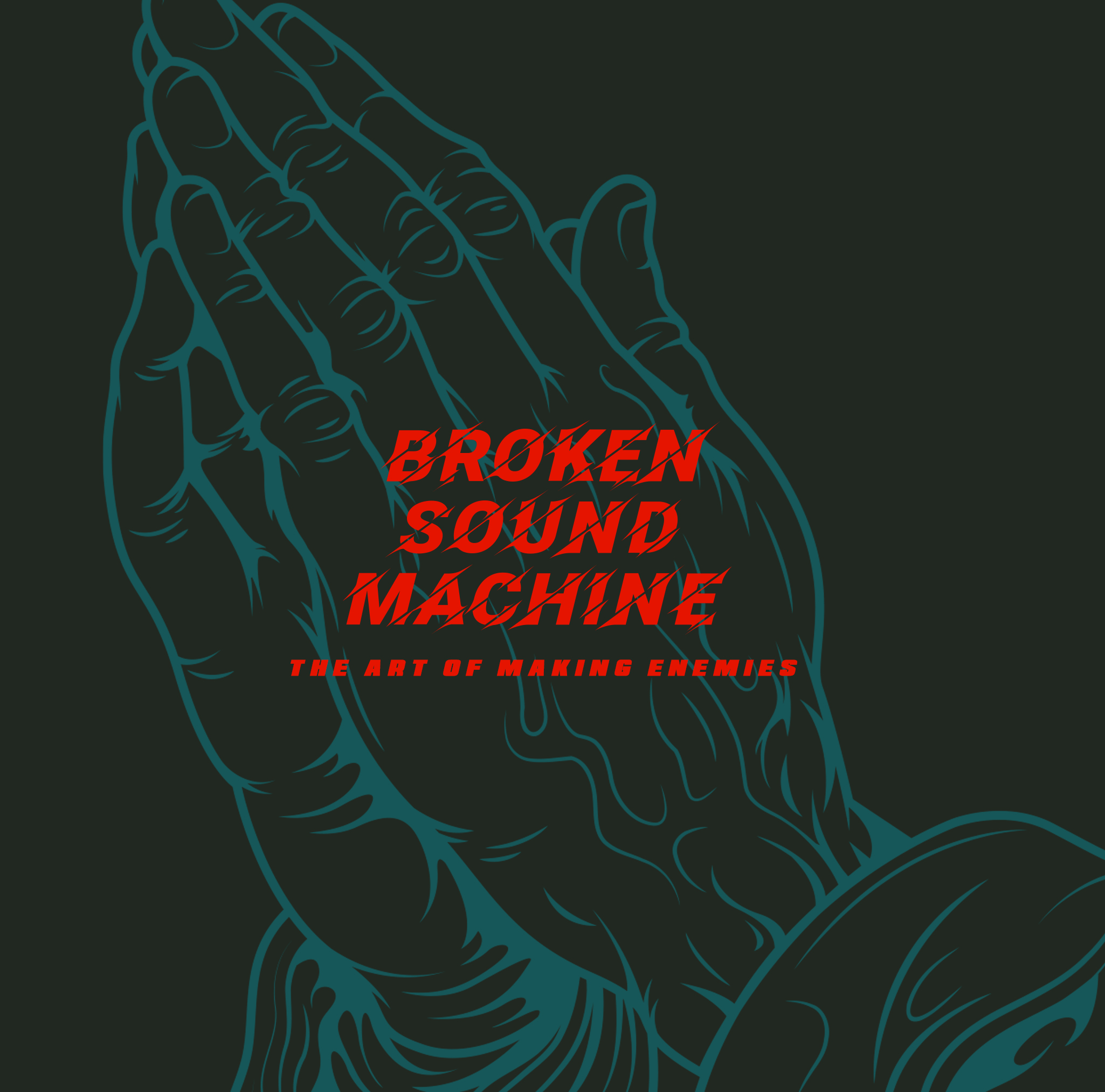

Le quatrième territoire visuel s’approprie l’esprit de la culture skate des années 80 / début 90, en particulier le travail graphique sur la ligne claire et la dimension ironique et/ou provocatrice du propos.

Illustration à traits quasi lithurgique, logotype criard et lacéré, contraste formel et thématique entre les deux, la tension ironique qui en découle....

Encore un hommage appuyé aux années 80, avec des fonds de style Memphis et le détournement du logo de la marque culte Vision Street Wear !

Le sixième territoire visuel explore le genre de l’horreur des années 70 et 80 : opéra rock horrifique, slasher, film de monstres... trois sous-genres caractéristiques de l’époque des vidéo-clubs et de la VHS.

Logotype inspiré par les comédies musicales horrifiques des années 70,

telle « The Rocky Horror Picture Show » (1975) de Jim Sharman, ou encore « Phantom of the Paradise » (1974) de Brian de Palma.

telle « The Rocky Horror Picture Show » (1975) de Jim Sharman, ou encore « Phantom of the Paradise » (1974) de Brian de Palma.

Empruntées à l’affiche du film « A Nightmare on Elm Street » (1984) de Wes Craven, les griffes et la lacération

évoquent irrémédiablement le slasher et ses franchises cultes des années 80 (Halloween, Freddy, Vendredi 13).

évoquent irrémédiablement le slasher et ses franchises cultes des années 80 (Halloween, Freddy, Vendredi 13).

Logotype-hommage au film de monstres des années 80, lovecraftien par essence, avec une orientation « grindhouse ».

Lovecraft et sa nouvelle « The Call of Cthulhu » (1926) étant à l’origine du genre, cet imaginaire du monstre « ob-scène »

- qui ne peut être montré, qu’on ne saurait voir sous peine de sombrer dans la folie - irrigue toute la culture populaire.

Lovecraft et sa nouvelle « The Call of Cthulhu » (1926) étant à l’origine du genre, cet imaginaire du monstre « ob-scène »

- qui ne peut être montré, qu’on ne saurait voir sous peine de sombrer dans la folie - irrigue toute la culture populaire.

Déclinaisons de couleurs propres au genre : associées au rouge sang et légèrement désaturées, même les teintes les plus vives semblent mornes et crépusculaires.

Le septième territoire visuel peut être qualifié de « pop », voire de « pop art ». La couleur - vive - y fait office de langage à part entière, jouant un rôle prégnant sur la forme. Les fonds n’y sont pas texturés ou vieillis, l’impact est contemporain et immédiat. En ce sens, que les visuels soient à dominante chaude ou froide, on peut les qualifier de « frais ».

Cette piste hédoniste n’est pas forcément futuriste, mais, contrairement aux précédentes, elle n’est pas rétro-futuriste. Elle fixe sans nostalgie notre époque et souligne la qualité électronique - et même informatique - de la musique de Broken Sound Machine, là où les autres pistes valorisent l’esthétique cyberpunk, la dimension rock / metal, l’esprit kitsch, décalé et ironique, la référence aux années 80, ou encore une vision existentielle sombre propre à la darksynth / darkwave.

Le preuve en est que, même en montrant une créature lovecraftienne, d’outre-monde et tentaculaire, comparable à celle des visuels « monstrueux » de la piste horrifique présentée précédemment, ce territoire « pop » produit un effet radicalement différent : on y sent légèreté et fluidité - et ce, malgré l’attitude de défaite du monstre -, là où les visuels « grindhouse » sont lestés d’une pesanteur chthonienne.

Cette piste hédoniste n’est pas forcément futuriste, mais, contrairement aux précédentes, elle n’est pas rétro-futuriste. Elle fixe sans nostalgie notre époque et souligne la qualité électronique - et même informatique - de la musique de Broken Sound Machine, là où les autres pistes valorisent l’esthétique cyberpunk, la dimension rock / metal, l’esprit kitsch, décalé et ironique, la référence aux années 80, ou encore une vision existentielle sombre propre à la darksynth / darkwave.

Le preuve en est que, même en montrant une créature lovecraftienne, d’outre-monde et tentaculaire, comparable à celle des visuels « monstrueux » de la piste horrifique présentée précédemment, ce territoire « pop » produit un effet radicalement différent : on y sent légèreté et fluidité - et ce, malgré l’attitude de défaite du monstre -, là où les visuels « grindhouse » sont lestés d’une pesanteur chthonienne.

Les variations warholiennes confèrent aux combinaisons colorées une tension « électrique » - j’entends par là « vibratoire ».

Avec un logotype subtilement SF et des visuels monochromes aux couleurs primaires,

émerge une dimension industrielle inattendue. Cela ramène de la noirceur dans la fraîcheur pop.

Cette noirceur peut être atténuée par de douces transitions chromatiques qui convoquent les couleurs secondaires de manière quasi subliminale.

émerge une dimension industrielle inattendue. Cela ramène de la noirceur dans la fraîcheur pop.

Cette noirceur peut être atténuée par de douces transitions chromatiques qui convoquent les couleurs secondaires de manière quasi subliminale.

Les glitchs, le logotype « asiatisant », les aiguilles : ces éléments cyberpunk ramènent de l’agressivité à l’image,

mais la propreté du rendu et les couleurs acidulées la désactive en partie.

mais la propreté du rendu et les couleurs acidulées la désactive en partie.

Le logotype et son intransigeance gothique moderne convoquent le XXème siècle et ses heures sombres, mais cette touche rétro est tempérée par les couleurs acidulées.

La sensation physique du vernis sélectif avec encre argentée accorde de la richesse à la proposition.

La sensation physique du vernis sélectif avec encre argentée accorde de la richesse à la proposition.

Le huitième territoire visuel est résolument rock : la qualité électronique de la musique n’est pas priorisée, ce sont au contraire ses racines rock qui sont revendiquées. C’est un fait, la musique de Broken Sound Machine relève du rock, tant dans l’apparent classicisme rock des titres

( couplet / refrain / couplet / bridge / solo / break / refrain) que dans la subversion constante de cette construction par une approche progressive de la composition, en réalité souvent plus complexe en termes de structure. De plus, la distorsion au rasoir omniprésente dans le mix valide cette hypothèse. C’est d’ailleurs tout à fait logique puisqu’Alek est à l’origine guitariste et qu’il a joué essentiellement du rock et du metal avant de commencer à composer sur clavier et machines.

Pour cette piste, j’ai donc choisi de travailler sur une esthétique crossover rock / metal, et c’est tout naturellement que les sous-genres stoner, doom et sludge se sont imposés comme modèles.

Pour cette piste, j’ai donc choisi de travailler sur une esthétique crossover rock / metal, et c’est tout naturellement que les sous-genres stoner, doom et sludge se sont imposés comme modèles.

La typo à empattement enracine la musique dans une tradition. La forme cryptique évoque le trou noir, le passage, la transformation.

Le triangle dans lequel elle s’inscrit est la forme dialectique par excellence : elle formalise le dépassement des contradictions, nécessaire au changement.

Le pictogramme complet évoque l’oeil de Dieu, symbole universel de l’omniscience, l’omniprésence et l”omnipotence divines.

Le triangle dans lequel elle s’inscrit est la forme dialectique par excellence : elle formalise le dépassement des contradictions, nécessaire au changement.

Le pictogramme complet évoque l’oeil de Dieu, symbole universel de l’omniscience, l’omniprésence et l”omnipotence divines.

Le mécanisme circulaire évoque la mécanique de précision (industrielle, nucléaire, aéronautique ou spatiale ?) et réintroduit la dimension machinique.

Le pictogramme « cyclope » au centre est une réinterprétation de l’oeil de Dieu, au fort potentiel symbolique.

Le pictogramme « cyclope » au centre est une réinterprétation de l’oeil de Dieu, au fort potentiel symbolique.

Cette piste met en exergue le protéiforme picto « cyclope » : à la fois oeil de Dieu, visage de cyclope extra-terrestre, sexe féminin.

La typographie, à la fois sorcière et moderne, évoque la musique lourde, groovy et poussiéreuse de groupes tels que Black Sabbath,

Pentagram, Kyuss, Mastodon, ou encore Baroness. La qualité électronique est réintroduite par l’usage du magenta 100 %.

La typographie, à la fois sorcière et moderne, évoque la musique lourde, groovy et poussiéreuse de groupes tels que Black Sabbath,

Pentagram, Kyuss, Mastodon, ou encore Baroness. La qualité électronique est réintroduite par l’usage du magenta 100 %.

Le neuvième et dernier territoire visuel est définitvement metal ! Avec cette piste, j’ai cherché à synthétiser l’essence du metal, au-delà de la diversité de ses innombrables sous-genres. Ayant à l’esprit que cela avait été réalisé par Metallica avec son « black album » éponyme (1991) - une sorte de synthèse et dépassement du metal absorbable par l’économie mainstream -, j’en ai déduit qu’il me fallait 1/ une dominante noire (la couleur metal par excellence), 2/ une illustration réduite à la fonction de signifiant « metal » (le serpent chez Metallica, ici l’éclair / fissure intégré au logo), 3/ l’apport d’une touche de couleur inattendue pour réintroduire la qualité électronique de la musique.

Sur cette dernière salve de propositions, j’ai particulièrement travaillé le logotype pour qu’il soit impactant à toutes les tailles, qu’il raconte une histoire et que, par la transmutation du fond en forme, il ait le potentiel de devenir « culte »... à l’instar de certains groupes entrés dans la légende, en partie grâce à leurs logos : Led Zepellin, Kiss, AC/DC, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, Slayer, Obituary...

Fond noir mat omniprésent, un logotype heavy / thrash metal modernisé, les éléments graphiques et typographiques centrés dans l’image,

un jeu du dégradé (du noir profond au violet d’améthyste) par rapport au fond appliqué sur les seuls éléments illustratifs.

un jeu du dégradé (du noir profond au violet d’améthyste) par rapport au fond appliqué sur les seuls éléments illustratifs.

Le logotype n’est pas centré lorsqu’il est utilisé sous forme réduite ou sous forme de macaron.

Le violet d’améthyste, fréquence de bas de spectre, amène indéniablement une couleur « darkwave ».

Le violet d’améthyste, fréquence de bas de spectre, amène indéniablement une couleur « darkwave ».

Version synthwave & retro-metal du logotype : hommage kitsch et post-ironique à la New Wave of English Heavy Metal !

BROKEN SOUND MACHINE : RECHERCHES GRAPHIQUES

LOGOTYPES SEULS